豆知識

エレベーターの確認申請とは?要否の判断基準をケース別に解説

建物の改修や新設を進める中で、確認申請の要否を判断することは非常に重要です。しかし、その基準は建築基準法に基づいており、専門的な知識が必要なため、一般の方には分かりにくいのが現状です。

この記事では、エレベーターの確認申請の基本から、具体的な要否の判断基準まで分かりやすく解説します。

目次

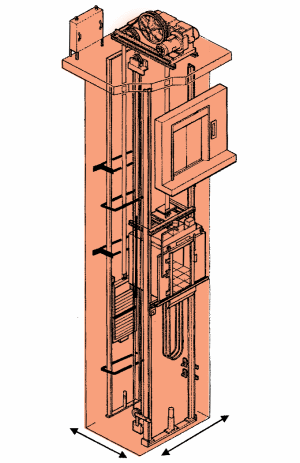

エレベーターの確認申請とは?

エレベーターの確認申請とは、建築基準法に基づき、新設や改修の際に建築物の安全性を確保するために提出が求められる申請手続きのことです。エレベーターは建築物の一部として扱われるため、その設置や改修が法的要件を満たしているかを確認する必要があります。まずは、確認申請の目的と法的根拠について詳しく解説します。

確認申請の目的

エレベーターの確認申請は、主に建物の安全性や適法性を担保するために求められます。エレベーターは高層建築に欠かせない設備であり、故障や事故が発生すると人命に関わる重大な問題となります。そのため、建築基準法では一定の条件のもとでエレベーターの設置や改修時に確認申請を義務付けています。

なぜ確認申請が必要なのか?

- 建築物の構造安全性の確保

エレベーターは建物に設置されるため、その構造が建築基準法に適合しているかを事前に確認する必要があります。特に地震や火災時の安全性を確保するため、耐震基準や避難設備との関係が厳しく審査されます。 - エレベーター利用者の安全確保

乗客用エレベーターでは、定員や積載荷重の制限、非常時の避難対策などが法令で定められています。確認申請を通じて、これらの要件を満たしているかをチェックします。 - 違法建築や不適切な改修の防止

無許可でエレベーターを設置・改修した場合、建築基準法違反となり、行政指導や使用停止命令が下されることがあります。事前に適切な確認申請を行うことで、法令違反を防ぐことができます。

どのように申請すればよいのか?

確認申請は建築主や工事の設計者が所轄の行政機関や指定確認検査機関に提出します。提出する書類には、エレベーターの設計図、仕様書、構造計算書などが含まれ、審査に合格しないと工事を進めることができません。

エレベーターの確認申請が必要なケース

エレベーターの設置や改修を行う際、すべてのケースで確認申請が必要になるわけではありません。しかし、特定の条件下では法律に基づいて申請が義務付けられています。ここでは、エレベーターのリニューアル時、設置時、その他の特殊なケースに分けて、確認申請が必要となる具体的な状況を解説します。

リニューアル時の確認申請

エレベーターのリニューアルは、建築基準法上の「増築」「改築」「用途変更」に該当する可能性があります。そのため、リニューアルの種類によっては確認申請が必要です。ここでは、代表的なリニューアルパターンとして「全撤去リニューアル」「制御リニューアル」「部分リニューアル」の3つを解説します。

| 制御リニューアル | 部分リニューアル | 全撤去リニューアル | |

|---|---|---|---|

| 交換する機器 |

|

|

|

| 確認申請が必要かどうか | 必要のない場合が多い。 | 必要になる場合が多い。 | 必要になる。 |

全撤去リニューアル

エレベーターを完全に撤去し、新しいエレベーターを設置するリニューアルでは、確認申請が必要です。これは、建築基準法上の「建築設備の設置」に該当するためです。

ポイント

- 構造計算書や設備図面の提出が必要

- 耐震基準やバリアフリー基準の適合確認が必須

制御リニューアル

エレベーターの制御装置やモーターのみを交換するリニューアルの場合、原則として確認申請は不要です。これは、昇降路やかごなどの主要な構造部分に変更がないため、建築基準法上の「改築」に該当しないためです。

部分リニューアル

エレベーターの一部の部品や設備のみを交換する部分リニューアルでは、変更内容によって確認申請の要否が異なります。

申請が不要なケース

- 照明・内装パネル・操作パネルの交換

- 扉の交換(既存の仕様と同等の場合)

申請が必要なケース

- 昇降路の構造変更を伴う改修

- 既存のシャフトサイズを変更する場合

設置時の確認申請

エレベーターを新規に設置する場合、建築基準法第6条に基づく確認申請が必要です。設置する建築物の種類やエレベーターの仕様によって審査内容が異なります。

確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)

建築基準法では、以下の条件に該当する建築物にエレベーターを設置する場合、確認申請を義務付けています。

| 建築物の種類 | 確認申請の要否 |

|---|---|

| 特殊建築物(病院、ホテル、学校など) | 必要 |

| 高さ13m超、または3階以上の建築物 | 必要 |

| 延べ面積200㎡以上の建築物 | 必要 |

| 個人住宅(上記の基準未満) | 不要(例外あり) |

建築物と建築設備の違い

エレベーターは「建築設備」として分類され、建築物と一体の設備として扱われます。建築設備とは、建築物に設置される電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、昇降機などの設備のことを指します。 エレベーターの設置は「建築物の一部を新設する行為」とみなされるため、確認申請の対象となります。

その他の確認申請が必要なケース

エレベーターの新設やリニューアル以外にも、一部の変更によっては確認申請が求められることがあります。全撤去リニューアル以外のプランで、確認申請が必要になるケースは次のとおりです。

- 機械室を移設する。

- エレベーターを全部取り替える。※一般的に、レール、三方枠を残す場合も、全部取り替えるとみなされる。

- エレベーターの用途を変更する。(例:人荷用エレベーターから乗用エレベーターに変更)

- 定員、積載量または速度を変更する。(例:昇降速度を45m/minから60m/minに変更)

- 昇降行程を延長する。

※「確認申請が必要かどうか」については、各特定行政庁により対応が異なる場合があります。

エレベーターの確認申請が不要なケース

エレベーターの設置やリニューアルを行う際、原則として確認申請が必要ですが、例外的に不要となるケースも存在します。ここでは、確認申請が不要となる具体的なケースと、その理由について解説します。

建築基準法第6条第4号の建築物

建築基準法第6条では、すべての建築物に対して確認申請が必要なわけではないことを定めています。その中でも第4号建築物に該当する場合、エレベーターの設置に関する確認申請が不要となることがあります。

第4号建築物とは?

第4号建築物とは、比較的小規模な建築物であり、以下の条件を満たすものを指します。

| 建築物の種類 | 確認申請の要否 |

|---|---|

| 2階建て以下の個人住宅(延べ面積500㎡以下) | 不要 |

| 木造建築物で延べ面積200㎡以下のもの | 不要 |

| 非木造で延べ面積100㎡以下の建築物 | 不要 |

この条件を満たす建築物では、建築基準法上の確認申請は必要ありません。したがって、仮にエレベーターを設置する場合でも、構造的な変更がなければ申請不要となる可能性が高いです。

注意点

- 耐震基準や防火基準の適用範囲が変わる場合、別途審査が必要

- 自治体によっては追加の届け出が必要なことがあるため、事前に確認すること

- 2025年4月の建築基準法改正に伴い4号特例が縮小される

4号特例の縮小について

2025年4月から施行される建築基準法の改正により、これまで「4号特例」として確認申請が免除されていた建築物の範囲が大幅に縮小されます。これはエレベーターの設置計画にも直接影響するため、十分な理解が必要です。

4号特例とは

これまで説明してきた第4号建築物に対する特例措置のことで、小規模な建築物については建築確認申請手続きを簡略化できる制度です。この特例により、多くの個人住宅やエレベーター設置工事が比較的スムーズに進められていました。

改正後の新区分

2025年4月以降は、建築物の区分が見直され、以下のような変更が実施されます。

■ 改正後の区分と確認申請の要否

| 建物の種類 | 現行制度(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|---|

| 木造2階建て | 4号特例適用(確認申請不要) | 「新2号建築物」(確認申請必要) |

| 木造平屋(200㎡超) | 4号特例適用(確認申請不要) | 「新2号建築物」(確認申請必要) |

| 木造平屋(200㎡以下) | 4号特例適用(確認申請不要) | 「新3号建築物」(特例継続) |

エレベーター設置への影響

この法改正により、特に木造2階建て住宅へのエレベーター設置は、これまで確認申請が不要だったケースでも、2025年4月以降は原則として確認申請が必要となります。エレベーター設置は建物の構造に関わる工事となるため、特に注意が必要です。

例えば、高齢者のためのバリアフリー対応としてエレベーターを後付けする場合や、既存エレベーターの大規模なリニューアルを行う場合は、新制度下では確認申請が必要になるケースが増えるでしょう。

小荷物専用昇降機(管轄の建築指導課や特定行政庁によって)

昇降機の中には、人の乗降を目的としない小荷物専用昇降機(ダムウェーター)があり、管轄の建築指導課や特定行政庁によって、確認申請が不要となる場合があります。

小荷物専用昇降機とは?

小荷物専用昇降機は、レストラン、オフィス、病院、ホテルなどで使用される小型の昇降機で、食事や書類などの運搬に利用されます。これらの昇降機は、人が乗ることを想定していないため、建築基準法上のエレベーターの規制対象外となる場合があります。

小荷物専用昇降機の主な種類

共通:かごの床面積が1㎡以下で、かつ、天井高さが1.2m以下の専ら小荷物を運搬するための昇降機。

- テーブルタイプ:扉の出し入れ口の下端が床面から50cmセンチメートル以上あるタイプです。

- フロアタイプ:扉の出し入れ口の下端が床面と同じ高さにあるタイプです。

小荷物専用機のフロアタイプは、確認申請が必要ですが、テーブルタイプは、管轄の建築指導課や特定行政庁によって異なります。

なぜ、「確認申請が必要かどうか」が重要になるのか?

まず、最初に知ってほしいのが、古いエレベーターは、「既存不適格」の可能性が高いことです。

エレベーターにおける既存不適格とは、「エレベーター設置当時は法令に合致していたが、その後の法改正により、法令に合致しなくなったエレベーター」です。

既存不適格のエレベーターは、現在の法令に合致しないからといって、違法にはなりません。(建築基準法第3条2項「適用の除外」)

しかし、エレベーターのリニューアルで確認申請が必要になった場合、既存不適格の是正を求められる場合が多くなります。

例えば、現行の法令では、エレベーターに「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」「予備電源(停電時自動着床装置など)」を設置することが義務付けられていますが、2009年以前は義務付けがありませんでした。

そのため、2009年以前のエレベーターをリニューアルする際は、「既存不適格の是正」のため、それらの装置(戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、予備電源)を設置しなければならない可能性があります。

当然、その分、エレベーターのリニューアル費用も上がってしまいます。

まとめ

この記事では、エレベーターの確認申請について、必要なケースと不要なケースを具体的に解説しました。確認申請は、建築基準法に基づいて行われる重要な手続きであり、安全性や防災性を確保するために欠かせません。

確認申請が必要なケースでは、事前にしっかりと準備を行い、適切な手続きを踏むことが重要です。また、確認申請が不要なケースでも、建築基準法や関連法令を遵守し、安全性を確保するようにしましょう。

エレベーターは、私たちの生活に欠かせない便利な設備ですが、安全に利用するためには、適切な管理が不可欠です。この記事が、エレベーターの確認申請に関する疑問や不安を解消し、安心して利用するための一助となれば幸いです。

関連記事

当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。

アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島を除く)全国どこでも迅速な対応が可能です。

まずはお気軽にご連絡ください

お電話でのお問い合わせ (営業時間8:30~17:30)